L’approccio diagnostico e terapeutico alle malattie neuromuscolari chiede al clinico di valutare diverse condizioni di malattie che vanno oltre il quadro neuromuscolare specifico che ha portato il paziente all’osservazione del neurologo. Tra gli aspetti extraneurologici sono particolarmente frequenti le alterazioni endocrino-metaboliche, che sono in alcuni casi determinate dalle alterazioni genetiche che causano la malattia neuromuscolare come nelle distrofie miotoniche tipo 1 e tipo 2, in cui frequente e spesso precoce è la comparsa di infertilità e ipogonadismo. Inoltre gli studi più recenti dimostrano che il muscolo è caratterizzato da una funzione endocrina, mediata dal rilascio di miokine, la cui integrità è fondamentale per l’omeostasi di altri metabolismi, come quello osseo e quello glucidico. In questa presentazione si illustrano le acquisizioni più recenti relative a tali aspetti nelle più comuni patologie neuromuscolari.

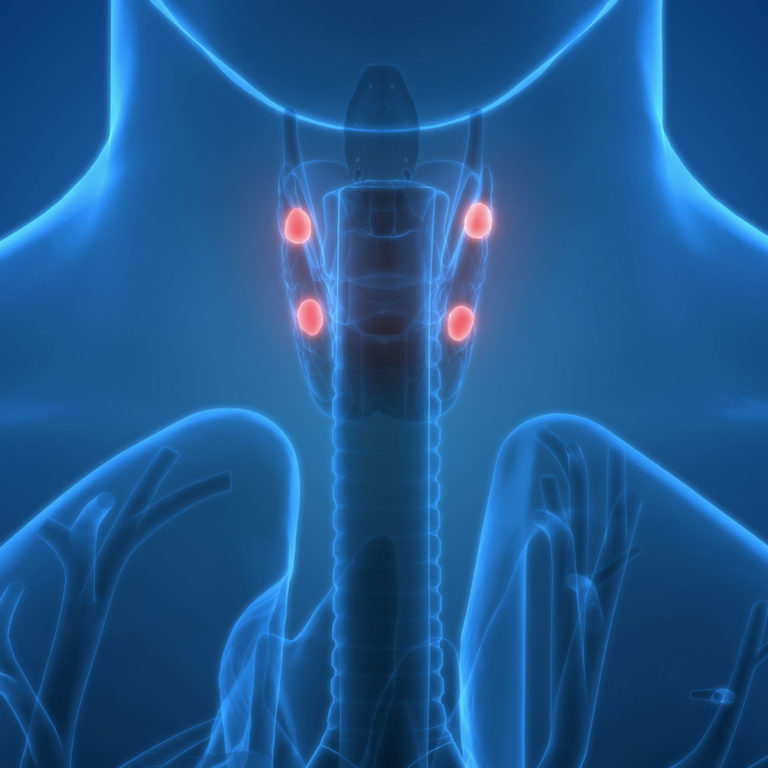

Ipoparatiroidismo: dalla diagnosi alla terapia

L’ipoparatiroidismo cronico è una condizione caratterizzata da una ridotta o assente secrezione di paratormone, con conseguente ipocalcemia e sintomi ad essa correlati. La terapia si basa sull’assunzione di calcio e forma attiva della vitamina D e, in un prossimo. Futuro, del paratormone umano ricombinante che rappresenta l’ultima terapia sostitutiva delle insufficienze ghiandolari endocrine, in Italia ancora mancante.

Presentiamo una completa disamina della patologia dall’epidemiologia, alla distinzione tra la forma primaria e quella secondaria, per arrivare alla corretta diagnosi. La presentazione di casi clinici aiuta a comprendere come il goal sia quello di mantenere il paziente asintomatico nel tempo con l’impostazione della corretta terapia.

Osso e muscolo: effetti dell’ipovitaminosi D

Approccio multidisciplinare alla gestione del paziente osteoporotico sarcopenico

Il dolore alla schiena dopo una certa età: sempre colpa delle ossa?

Il mal di schiena è uno dei disturbi più comuni tra gli adulti, soprattutto superata la soglia dei 50 anni. Può essere acuto o cronico, localizzato o diffuso, lieve o invalidante. Eppure, nonostante la sua frequenza, non è sempre facile capirne la causa.

Molti pensano subito a “problemi di ossa” — come osteoporosi o fratture — ma non è sempre così. Il mal di schiena può avere origini molto diverse: muscolari, articolari, nervose, o effettivamente ossee. E saper distinguere queste cause è fondamentale per ricevere il giusto trattamento.

Ossa, muscoli, nervi: chi è il colpevole?

Ecco una panoramica delle principali cause del mal di schiena in età adulta:

-

Cause muscolari: sono le più comuni. Possono derivare da posture scorrette, sollevamenti errati o sforzi improvvisi. Il dolore è spesso localizzato, migliora con il riposo e peggiora con il movimento.

-

Artrosi vertebrale: l’usura delle articolazioni della colonna può causare dolore cronico, rigidità mattutina e limitazione nei movimenti.

-

Ernia del disco o compressioni nervose: quando un disco intervertebrale spinge su un nervo, può provocare dolore irradiato a gambe o braccia (sciatalgia), formicolii o debolezza.

-

Osteoporosi e fratture vertebrali: una schiena che “cede” all’improvviso, con dolore acuto e persistente, soprattutto in assenza di traumi, può indicare una frattura da fragilità, tipica dell’osteoporosi.

-

Altre cause più rare: infezioni vertebrali, tumori ossei o metastasi possono essere alla base di un dolore costante e notturno, resistente agli antidolorifici comuni.

Quando preoccuparsi?

Non tutto il mal di schiena richiede indagini approfondite, ma ci sono segnali che meritano attenzione. Consulta un medico se:

- il dolore è molto forte e non migliora con il riposo

- compare improvvisamente, senza causa apparente

- peggiora di notte o ti sveglia dal sonno

- si associa a perdita di peso, febbre o stanchezza intensa

- hai avuto una frattura in passato o sei a rischio di osteoporosi

In questi casi, il medico potrebbe prescrivere esami come:

- Radiografia: utile per individuare artrosi o fratture

- Risonanza magnetica: mostra dettagli dei dischi e dei nervi

- Densitometria ossea (MOC): valuta la densità minerale delle ossa e il rischio frattura

- Esami del sangue: per escludere infezioni o infiammazioni sistemiche

Il ruolo dell’età e dei cambiamenti del corpo

Con il passare degli anni, il nostro corpo cambia. I dischi intervertebrali si disidratano, le articolazioni si irrigidiscono, la massa muscolare tende a ridursi. Tutto questo può contribuire all’insorgenza del mal di schiena, anche in assenza di una vera e propria malattia.

Inoltre, le donne in menopausa sono particolarmente esposte al rischio di osteoporosi e, di conseguenza, di fratture vertebrali “silenziose” che possono manifestarsi solo con un dolore persistente alla schiena.

Cosa si può fare?

La buona notizia è che molto si può fare, anche in presenza di dolore:

-

Attività fisica regolare: camminare, nuotare o praticare ginnastica dolce aiuta a rinforzare muscoli e migliorare la postura

-

Fisioterapia personalizzata: un fisioterapista può insegnare esercizi mirati per rinforzare i muscoli della schiena e migliorare la mobilità

-

Alimentazione e integratori: una dieta ricca di calcio e vitamina D supporta la salute ossea

-

Farmaci: antidolorifici o miorilassanti possono aiutare nei periodi acuti, ma sempre sotto controllo medico

-

Valutazioni periodiche: se si è a rischio di osteoporosi o si hanno già patologie vertebrali, è importante monitorare la salute ossea nel tempo

In sintesi

Il mal di schiena non è una condanna inevitabile dell’età adulta. Capire da dove viene è il primo passo per affrontarlo nel modo giusto. E quando a provocarlo sono davvero le ossa, oggi esistono molte strategie per prevenirne il peggioramento e proteggere la colonna.

Metabolismo del ferro e rischio di frattura osteoporotica

L’osteoporosi rappresenta una delle principali sfide cliniche nella medicina dell’invecchiamento, non tanto per la riduzione della densità minerale ossea in sé, quanto per il rischio di fratture patologiche, evento che determina un brusco peggioramento della prognosi funzionale e della qualità di vita. In questo contesto, l’identificazione di fattori di rischio modificabili resta una priorità clinica.

Un recente studio pubblicato su Aging Clinical and Experimental Research introduce un elemento di forte interesse: il ruolo causale del ferro sierico nel determinare il rischio di fratture osteoporotiche, in particolare nelle donne in postmenopausa, attraverso un approccio di randomizzazione mendeliana (MR).

Perché la randomizzazione mendeliana cambia la prospettiva

Gli studi osservazionali sul rapporto tra micronutrienti e salute ossea sono storicamente limitati da confondenti e causalità inversa. La randomizzazione mendeliana utilizza varianti genetiche associate in modo robusto a un’esposizione (in questo caso i livelli sierici di micronutrienti) come strumenti per inferire relazioni causali, replicando concettualmente un trial randomizzato su scala genetica.

Nel lavoro analizzato, gli autori hanno valutato 15 micronutrienti, inclusi minerali e vitamine, impiegando dati GWAS su popolazioni di origine europea e outcome clinici derivati dal database FinnGen, che integra dati genetici e registri sanitari nazionali finlandesi.

Il dato chiave: il ferro emerge come fattore di rischio causale

Tra tutti i micronutrienti considerati, solo il ferro sierico mostra un’associazione causale statisticamente significativa con l’osteoporosi complicata da fratture patologiche. L’analisi principale (IVW) evidenzia un odds ratio di 2,63 per l’osteoporosi con fratture patologiche e di 2,71 per l’osteoporosi postmenopausale con fratture, indicando un rischio più che raddoppiato nei soggetti con livelli geneticamente più elevati di ferro.

Di particolare rilievo clinico è l’assenza di associazione causale tra ferro e osteoporosi non complicata: il ferro non sembra influenzare direttamente l’insorgenza della malattia, ma piuttosto la transizione verso una condizione di maggiore fragilità e rischio di frattura.

Meccanismi biologici plausibili

Il dato genetico si inserisce coerentemente in un quadro biologico già parzialmente noto. Il ferro in eccesso è in grado di promuovere stress ossidativo, infiammazione cronica e disfunzione degli osteoblasti, favorendo al contempo l’attività osteoclastica. Nelle donne in postmenopausa, la riduzione degli estrogeni – che regolano sia il rimodellamento osseo sia il metabolismo del ferro – può determinare un accumulo marziale progressivo, amplificando questi effetti negativi.

Lo studio suggerisce quindi che il ferro possa agire come fattore “abilitante” della fragilità scheletrica, incidendo sulla qualità dell’osso e sulla sua resistenza meccanica più che sulla densità minerale misurata.

E gli altri micronutrienti?

Nessun altro micronutriente, incluse vitamina D, calcio, zinco o rame, mostra un effetto causale significativo sugli outcome analizzati. Gli autori sottolineano come questo risultato non contraddica la pratica clinica della correzione delle carenze, ma rifletta il fatto che la randomizzazione mendeliana stima l’effetto medio lungo l’arco della vita nella popolazione generale, non l’effetto di interventi mirati in sottogruppi carenti.

Implicazioni cliniche

Questi risultati aprono una riflessione rilevante per la pratica clinica specialistica. Il monitoraggio del metabolismo del ferro potrebbe diventare parte integrante della valutazione del rischio di frattura nelle donne in postmenopausa con osteoporosi, soprattutto nei casi di fratture ripetute o sproporzionate rispetto alla densità minerale ossea.

Resta tuttavia fondamentale interpretare i dati con cautela: lo studio non distingue tra carenza e sovraccarico di ferro e non fornisce indicazioni terapeutiche dirette. Sono necessari studi prospettici e trial clinici per valutare se interventi mirati sulla regolazione del ferro possano tradursi in una riduzione concreta del rischio di frattura.

Uno spostamento di paradigma clinico

In conclusione, questo studio rafforza l’idea che la fragilità ossea non sia spiegabile esclusivamente dalla densità minerale. Il ferro emerge come possibile biomarcatore e fattore di rischio molecolare per le fratture osteoporotiche, suggerendo un approccio più integrato alla valutazione del paziente osteoporotico, in cui metabolismo marziale, qualità ossea e rischio di frattura vengono considerati come elementi interconnessi.

Lo studio

Legame tra malattie infiammatorie croniche intestinali e ossa

Chi soffre di una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI), come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, spesso concentra le sue attenzioni su sintomi gastrointestinali, dolori addominali e infiammazioni viscerali. Ma esiste un legame meno conosciuto – e altrettanto importante – tra queste condizioni e la salute delle ossa.

Ossa e intestino sembrano lontani, ma sono collegati da vie fisiologiche e infiammatorie complesse. Capire questo legame è fondamentale per chi convive con una MICI, perché la prevenzione delle complicanze ossee inizia dalla consapevolezza.

Il rischio invisibile: osteopenia e osteoporosi

Molti pazienti affetti da MICI sviluppano osteopenia (riduzione della densità ossea) o osteoporosi nel corso della loro vita. Questo avviene spesso in silenzio, senza sintomi evidenti, fino a che non si manifesta una frattura da fragilità. La colonna vertebrale, le anche e i polsi sono le sedi più colpite.

Le cause? Sono diverse e spesso si sommano:

- Infiammazione cronica sistemica

- Malassorbimento di calcio e vitamina D

- Uso prolungato di cortisonici

- Ridotta attività fisica per dolori e affaticamento

- Magrezza e carenze nutrizionali frequenti

Il ruolo dell’infiammazione

L’infiammazione è un nemico silenzioso delle ossa. Le MICI attivano una risposta infiammatoria cronica che stimola il riassorbimento osseo e blocca la formazione di nuovo tessuto osseo. Il risultato è uno squilibrio che nel tempo indebolisce la struttura dello scheletro.

Farmaci salvavita ma da monitorare

I farmaci cortisonici sono spesso necessari per controllare le fasi acute delle MICI, ma a lungo andare possono danneggiare le ossa, riducendo la sintesi di collagene e la deposizione di minerali. Non bisogna mai sospendere questi farmaci senza indicazione medica, ma è importante discuterne con il proprio specialista per valutare alternative e strategie di protezione.

Cosa fare per proteggere lo scheletro

La prevenzione inizia con uno stile di vita attento e alcune strategie mirate:

- Assumere vitamina D (sotto controllo medico), soprattutto nei mesi invernali

- Integrare calcio se l’alimentazione ne è carente

- Evitare il fumo e ridurre l’alcol

- Fare attività fisica regolare, anche moderata, per stimolare il tessuto osseo

- Chiedere una MOC (densitometria ossea) se indicato dallo specialista

Nei casi a rischio elevato, lo specialista può proporre una terapia farmacologica protettiva per lo scheletro.

Parlane con il tuo medico

Chi vive con una malattia infiammatoria intestinale dovrebbe includere anche la salute delle ossa nei propri controlli di routine. Parlare con il gastroenterologo o il medico di famiglia del rischio osseo, chiedere consigli su supplementi e attività fisica, e farsi guidare in un percorso di prevenzione può fare la differenza.

Standardizzazione nei modelli di osteoporosi postmenopausale

L’osteoporosi postmenopausale (PMOP) rappresenta una delle principali sfide cliniche in ambito di salute ossea, sia per prevalenza sia per impatto su fratture, disabilità e mortalità. A fronte di un’intensa attività di ricerca preclinica, permane tuttavia una marcata eterogeneità nei modelli animali utilizzati, in particolare per quanto riguarda specie, età all’intervento chirurgico e tempi di osservazione post-ovariectomia.

Il modello da ovariectomia (OVX) è considerato il gold standard per simulare la carenza estrogenica della menopausa, ma la mancanza di criteri condivisi ne limita la comparabilità e la robustezza traslazionale. In questo contesto si inserisce lo studio di She e colleghi, che affronta in modo sistematico una domanda spesso trascurata: quando un modello OVX può dirsi realmente “maturo” e affidabile?

Dalla bibliometria alla biologia sperimentale

Gli autori hanno adottato un approccio in due fasi. In primo luogo, un’analisi bibliometrica di 668 studi pubblicati tra il 2015 e il 2025 ha evidenziato come il topo C57BL/6J sia il modello più utilizzato nella ricerca sulla PMOP (44,3%), con un picco di impiego a 8 settimane di età. Tuttavia, la frequenza d’uso non equivale necessariamente a ottimalità biologica.

Per questo motivo, la seconda fase dello studio ha previsto una validazione sperimentale approfondita, volta a definire con criteri oggettivi il grado di maturità sessuale e la dinamica della perdita ossea dopo OVX.

Otto settimane: il punto di equilibrio biologico

L’analisi combinata di citologia vaginale, livelli sierici di estradiolo e istologia ovarica ha dimostrato che le femmine di C57BL/6J raggiungono una maturità sessuale stabile a 8 settimane. A questa età compaiono cicli estrali regolari, fluttuazioni fisiologiche dell’estradiolo e strutture ovariche mature, inclusa la presenza del corpo luteo.

Al contrario, gli animali di 4 e 6 settimane mostrano segni di immaturità riproduttiva, mentre l’utilizzo di animali più anziani introduce potenziali fattori confondenti legati all’invecchiamento precoce e alla variabilità metabolica. L’ottava settimana emerge quindi come compromesso ottimale tra stabilità biologica, fattibilità sperimentale e riproducibilità.

Quando inizia davvero la perdita ossea?

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda l’identificazione del momento in cui il fenotipo osteoporotico diventa chiaramente definito. Attraverso analisi istologiche, micro-CT e dosaggio di marker di turnover osseo (BALP e TRACP-5b), gli autori hanno monitorato l’evoluzione della struttura trabecolare a 6, 9 e 12 settimane dall’ovariectomia.

I dati mostrano che a 6 settimane le differenze rispetto agli animali sham sono minime. È alla nona settimana post-OVX che si osserva una perdita ossea significativa e coerente: riduzione di BMD, BV/TV e numero trabecolare, associata ad aumento dell’attività osteoclastica. A 12 settimane il quadro non peggiora in modo sostanziale, suggerendo l’ingresso in una fase di perdita ossea più lenta e stabilizzata.

Implicazioni per la ricerca preclinica

L’identificazione di una finestra temporale definita – 9 settimane dopo OVX in topi di 8 settimane – rappresenta un contributo metodologico di grande valore. Questo timing consente di studiare la PMOP in una fase di piena espressione fenotipica, riducendo il rischio di risultati falsamente negativi o difficilmente interpretabili.

In prospettiva, l’adozione di criteri standardizzati come quelli proposti da She et al. può migliorare la qualità degli studi preclinici, facilitare il confronto tra lavori diversi e rafforzare il ponte tra ricerca di base e applicazioni cliniche.

Lo studio

She Y, Yin L, Kuang Y, Zhou Y, Zhou D, Tang X, Wang S, Liu S, Ai K. Determination of appropriate time for establishing a model of postmenopausal osteoporosis induced by bilateral oophorectomy: From bibliometric analysis to animal experiment. PLoS One. 2025 Dec 4;20(12):e0336703. doi: 10.1371/journal.pone.0336703. PMID: 41343487; PMCID: PMC12677515.

Storia delle nostre ossa, dalla nascita alla vecchiaia

Dal primo calcio nel grembo materno fino alla vecchiaia, il nostro scheletro racconta una storia fatta di crescita, forza, fragilità e rigenerazione. Capire come evolve può aiutarci a proteggerlo, in ogni fase della vita.

Le ossa dell’inizio: nascita e infanzia

Lo scheletro umano nasce con noi, ma non è ancora “completo”. Alla nascita abbiamo circa 270 ossa, molte delle quali si fonderanno nel tempo, lasciandoci con le classiche 206 dell’età adulta. In questa fase, le ossa sono più morbide e flessibili: il calcio e la vitamina D sono fondamentali per lo sviluppo, così come il movimento (sì, anche il gattonare è esercizio fisico!).

L’infanzia è il tempo della costruzione. Ogni corsa, salto o caduta contribuisce — letteralmente — a formare ossa più forti. Ecco perché un’alimentazione equilibrata, il gioco all’aperto e l’esposizione al sole sono già strumenti di prevenzione.

Adolescenza: il picco di massa ossea

Tra i 10 e i 20 anni, le ossa vivono una sorta di “boom edilizio”: è in questo decennio che si costruisce la maggior parte della massa ossea che ci accompagnerà per tutta la vita. Si parla infatti di picco di massa ossea, una riserva che sarà determinante per la salute futura.

Le abitudini di questo periodo — alimentazione, sport, stile di vita — sono fondamentali. Purtroppo, è anche un’età in cui si presentano disturbi del comportamento alimentare o carenze nutrizionali, che possono avere effetti gravi ma spesso invisibili. Parlarne e intervenire precocemente fa la differenza.

Adulti giovani: l’equilibrio

Tra i 20 e i 35 anni le ossa vivono una fase di relativa stabilità. Non crescono più, ma si mantengono forti grazie a un equilibrio dinamico tra formazione e riassorbimento osseo.

È il momento in cui si gioca la vera prevenzione dell’osteoporosi: smettere di fumare, evitare eccessi di alcol, mantenere un buon livello di attività fisica (soprattutto con esercizi che stimolano carico e impatto), curare la dieta e monitorare eventuali deficit di vitamina D o calcio.

Dai 40 ai 60 anni: i primi segnali

Le ossa iniziano a cambiare silenziosamente. Il riassorbimento osseo può iniziare a superare la formazione, soprattutto nelle donne in pre-menopausa. La densità ossea diminuisce gradualmente, ma spesso senza sintomi evidenti.

È un momento ideale per fare controlli preventivi (come la MOC), soprattutto in presenza di fattori di rischio: familiarità con l’osteoporosi, uso prolungato di cortisonici, malattie autoimmuni o disturbi ormonali. È anche il tempo per correggere stili di vita sbagliati prima che sia troppo tardi.

Dopo i 60 anni: la fragilità

Con l’età avanzata, lo scheletro perde densità, resistenza e anche plasticità. Le fratture da fragilità — che possono verificarsi anche con cadute banali — diventano un rischio concreto. Le aree più a rischio? Colonna vertebrale, femore, polso.

Ma il futuro non è scritto. Oggi esistono terapie efficaci, fisioterapia mirata e tecnologie che aiutano a prevenire le cadute e a mantenere l’autonomia. Anche l’ambiente domestico gioca un ruolo: tappeti, scale, illuminazione… piccole attenzioni che possono salvare un osso.

Ogni età conta

Il nostro scheletro è un organismo vivente: cresce, cambia, si adatta. E ci accompagna, silenzioso, in ogni gesto quotidiano. Proteggerlo non significa solo prevenire fratture, ma anche vivere meglio, più a lungo, con maggiore libertà.

Conoscere la storia delle nostre ossa — e come cambia nel tempo — è il primo passo per prendercene cura davvero.

Genetica della funzione tiroidea e nuove prospettive per la medicina personalizzata

La funzione tiroidea rappresenta un elemento centrale dell’omeostasi metabolica ed è tradizionalmente valutata mediante il dosaggio sierico di TSH e FT4. Tuttavia, l’utilizzo di ampi intervalli di riferimento di popolazioni si è dimostrato progressivamente inadeguato a cogliere la complessità della regolazione individuale dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide (HPT). Evidenze consolidate indicano infatti che anche variazioni minime degli ormoni tiroidei, all’interno dei range di normalità, si associano a esiti clinici avversi.

Ereditarietà e concetto di set-point tiroideo

Studi di gemelli e di popolazione hanno dimostrato che tra il 57% e il 71% della variabilità interindividuale di TSH, FT4 e T3 è attribuibile a fattori genetici. Questa osservazione ha portato all’introduzione del concetto di set-point tiroideo individuale, relativamente stabile nel tempo ma fortemente eterogeneo tra i soggetti. La funzione tiroidea va quindi interpretata come un tratto poligenico, determinato dalla combinazione di numerose varianti comuni a piccolo effetto e di varianti rare a maggiore impatto funzionale.

Dai geni candidati ai genome-wide association studies

Le prime indagini genetiche si sono concentrate su studi di geni candidati coinvolti nella regolazione degli ormoni tiroidei, come TSHR e le deiodinasi. L’introduzione dei genome-wide association studies (GWAS) ha però segnato un cambiamento radicale di approccio. Le analisi più recenti, condotte su oltre 270.000 individui, hanno identificato centinaia di varianti associate a TSH, FT4, FT3 e ai relativi rapporti, spiegando fino al 14% della variabilità del TSH e circa il 6% di quella del FT4.

Ereditarietà mancante e ruolo delle varianti rare

Nonostante l’ampliamento delle coorti e l’aumento delle varianti identificate, persiste un divario tra l’ereditarietà spiegata dalle varianti comuni e quella stimata complessivamente. Questo “missing heritability” suggerisce un ruolo rilevante delle varianti rare, delle interazioni gene-ambiente e delle dinamiche regolatorie ancora poco esplorate. Studi di sequenziamento dell’esoma e del genoma intero, condotti in grandi consorzi internazionali, rappresentano la frontiera per colmare questo gap.

Studi funzionali e integrazione multi-omica

Un aspetto cruciale emerso dai GWAS è che la maggior parte delle varianti identificate non ricade in geni classici della fisiologia tiroidea. Di conseguenza, sono diventati essenziali studi funzionali post-GWAS. Approcci in vitro e in silico hanno permesso di identificare nuovi attori biologici, come SLC17A4, coinvolto nel trasporto degli ormoni tiroidei, e AADAT, implicato nel loro metabolismo periferico. L’integrazione con dati di trascrittomica, epigenomica e proteomica sta contribuendo a una visione sistemica della regolazione dell’asse HPT.

Mendelian randomization e relazioni causali

La mendelian randomization (MR) ha consentito di superare i limiti degli studi osservazionali, fornendo evidenze di causalità tra variazioni geneticamente determinate della funzione tiroidea e numerosi esiti clinici. Livelli di TSH e FT4 risultano causalmente associati a fibrillazione atriale, profilo lipidico, pressione arteriosa, diabete di tipo 2 e malattia di Alzheimer. In alcuni casi, la MR ha chiarito meccanismi mediatori, come il ruolo della fibrillazione atriale nel legame tra funzione tiroidea e rischio di ictus.

Polygenic score e personalizzazione dei range di TSH

Tra le applicazioni cliniche più promettenti emerge l’uso dei polygenic score (PGS) per la personalizzazione degli intervalli di riferimento del TSH. I PGS, costruiti combinando decine o centinaia di varianti associate al TSH, si sono dimostrati predittori più potenti dei livelli individuali di TSH rispetto ai fattori clinici tradizionali. L’adozione di range di riferimento specifici per quartili di PGS ha consentito di riclassificare fino al 30% dei soggetti precedentemente considerati affetti da disfunzione tiroidea subclinica.

Implicazioni cliniche e criticità aperte

L’uso di PGS suggerisce che una quota rilevante delle alterazioni lievi del TSH rifletta differenze genetiche di set-point piuttosto che una reale patologia tiroidea. Tuttavia, restano criticità importanti: i PGS spiegano solo una parte della variabilità complessiva, mostrano una ridotta trasferibilità tra popolazioni di diversa origine etnica e includono varianti con effetti biologici pleiotropici che richiedono un’attenta interpretazione clinica.

Prospettive future per la pratica clinica

La genetica della funzione tiroidea sta ridefinendo i confini tra fisiologia e patologia. Per lo specialista del metabolismo osseo e dell’endocrinologia, l’integrazione di GWAS, mendelian randomization e polygenic score rappresenta un passaggio chiave verso una medicina di precisione, capace di interpretare il dato biochimico alla luce dell’identità biologica individuale e di migliorare la gestione delle forme subcliniche di disfunzione tiroidea.

Lo studio

Rosalie B T M Sterenborg, Robin P Peeters, Edward Visser, Aleksander Kuś, Jan W A Smit, Alexander Teumer, Marco Medici, on behalf of the ThyroidOmics Consortium, Genetics of Thyroid Function: Relevance for Biology and Disease Management, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 111, Issue 1, January 2026, Pages 1–10.

Quando l’osso non guarisce: cos’è il ritardo di consolidamento

Tutti pensiamo che un osso rotto, una volta rimesso a posto e immobilizzato, si saldi automaticamente. E nella maggior parte dei casi è così. Ma non sempre. In alcune situazioni, il processo di guarigione rallenta o si blocca, dando origine a una condizione nota come ritardo di consolidamento.

Un disturbo che può colpire chiunque, ma che è più frequente in persone con ossa fragili, fratture complesse o patologie croniche.

Cos’è esattamente il “consolidamento”?

Il consolidamento osseo è il processo attraverso cui l’osso, dopo essersi fratturato, si ripara da solo. Passa attraverso diverse fasi:

- Infiammazione (prime settimane): la zona si gonfia e si attiva la risposta biologica

- Formazione del callo osseo: l’osso inizia a “riformarsi”

- Rimodellamento: l’osso torna alla sua struttura originale

Quando questo processo si blocca o si prolunga oltre il normale, si parla di ritardo di consolidamento. Se invece non avviene affatto, si può arrivare a una “pseudoartrosi” (una sorta di “falso giunto”).

Quando sospettarlo

I tempi di guarigione di una frattura dipendono da molti fattori, ma in genere vanno da 6 a 12 settimane. Si parla di ritardo se dopo 3–6 mesi:

- Il dolore è ancora presente

- L’osso non appare saldato alle radiografie

- C’è instabilità nella zona fratturata

- Si ha difficoltà nel recupero funzionale

Il medico può richiedere esami diagnostici specifici (radiografie, TAC, risonanza magnetica, scintigrafia) per confermare la diagnosi.

Perché succede?

Le cause del ritardo di consolidamento possono essere molteplici e spesso si sommano:

- Età avanzata

- Osteoporosi o fragilità ossea

- Fratture complesse o scomposte

- Infezioni locali

- Scarsa immobilizzazione o movimenti precoci

- Fumo, alcol, malnutrizione

- Malattie croniche (diabete, insufficienza renale, disturbi vascolari)

Anche alcuni farmaci (come i cortisonici) possono interferire con la guarigione.

Cosa si può fare

Se il medico sospetta un ritardo di consolidamento, prima si interviene, meglio è. Le opzioni sono diverse:

- Trattamento conservativo: prolungamento dell’immobilizzazione, terapia fisica, correzione dei fattori di rischio

- Stimolazione ossea: con ultrasuoni o campi elettromagnetici (in alcune situazioni)

- Integrazione nutrizionale mirata: con calcio, vitamina D, proteine e, in alcuni casi, vitamina K

- Terapie farmacologiche: come teriparatide o romosozumab, in pazienti con osteoporosi

- Chirurgia: nei casi più gravi, con revisione dell’osteosintesi, innesto osseo o rimozione di infezioni

La prevenzione parte prima della frattura

Una buona guarigione ossea comincia ancora prima dell’evento traumatico, lavorando su:

- Salute scheletrica ottimale: densitometria, prevenzione dell’osteoporosi

- Corretta alimentazione e integrazione

- Attività fisica adeguata

- Stop a fumo e alcol

Ma anche dopo una frattura, è fondamentale seguire le indicazioni del medico e del fisioterapista, evitando “fai da te” o sforzi prematuri.

Un messaggio per chi sta aspettando

Aspettare che l’osso guarisca può essere frustrante, soprattutto se i tempi si allungano. Ma non bisogna arrendersi: esistono soluzioni efficaci, a patto di avere una diagnosi precisa e un piano personalizzato.

Se qualcosa non va, non ignorarlo. Parlane con il medico e chiedi un approfondimento: capire il perché può fare la differenza tra una guarigione complicata e un ritorno alla normalità.

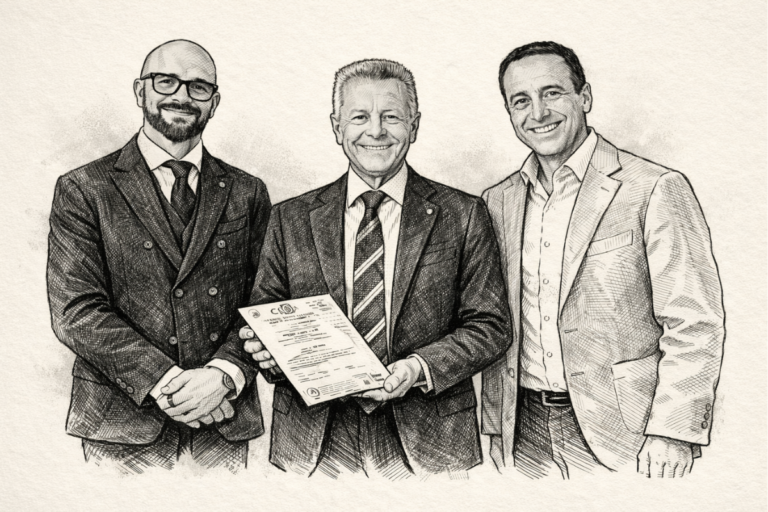

Parità di genere e cultura scientifica: Abiogen Pharma certificata UNI/PdR 125:2022

Nel settore farmaceutico, la qualità della ricerca e dello sviluppo clinico passa anche attraverso la qualità delle organizzazioni che li rendono possibili. In questo contesto, Abiogen Pharma ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, a conferma di un modello aziendale fondato su equità, valorizzazione delle competenze e benessere delle persone.

La certificazione, rilasciata dall’ente accreditato CSQA, attesta l’adozione di politiche strutturate in ambiti chiave come pari opportunità di carriera, equilibrio vita-lavoro, sistemi di welfare e prevenzione delle disuguaglianze, elementi sempre più rilevanti anche nei contesti ad alta specializzazione scientifica.

Con una popolazione aziendale composta per circa il 50% da donne, Abiogen Pharma opera in un settore – quello chimico-farmaceutico – in cui la presenza femminile è storicamente significativa, ma non sempre adeguatamente rappresentata nei processi decisionali. Il percorso di certificazione ha consentito di formalizzare e rendere misurabili pratiche già orientate alla trasparenza e al merito.

«La certificazione per la parità di genere rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorare ulteriormente», ha dichiarato Massimo Di Martino, Presidente di Abiogen Pharma, sottolineando come la valorizzazione delle persone, indipendentemente dal genere, sia un fattore determinante per la qualità e la continuità dell’attività scientifica.

In ambiti complessi come la ricerca farmacologica e lo sviluppo di terapie innovative, ambienti di lavoro inclusivi e strutturati contribuiscono a favorire collaborazione interdisciplinare, stabilità dei team e attrattività dei talenti, con ricadute indirette ma concrete sulla qualità dei progetti e dei risultati clinici.

JUNOD® biosimilare del denosumab amplia l’accesso alla terapia anti-riassorbitiva

L’osteoporosi rappresenta una delle principali sfide cliniche in ambito di salute ossea, non solo per l’elevata prevalenza nella popolazione anziana, ma anche per l’impatto in termini di fratture, disabilità e costi sanitari. In questo scenario, la disponibilità di terapie efficaci, sicure e sostenibili assume un ruolo centrale nella costruzione di percorsi di cura appropriati e continuativi. È in questo contesto che si inserisce l’introduzione di JUNOD®, nuovo biosimilare del denosumab annunciato da Gedeon Richter Italia, già rimborsato in classe A dal Servizio Sanitario Nazionale.

JUNOD® è indicato per il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in post-menopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura, oltre che per la gestione della perdita ossea associata a terapia ormonale ablativa nel carcinoma prostatico e a trattamenti sistemici prolungati con glucocorticoidi. Il farmaco è disponibile come soluzione iniettabile in siringa preriempita da 60 mg e appartiene alla classe degli anticorpi monoclonali umani IgG2 prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante.

Dal punto di vista farmacologico, JUNOD® agisce come potente anti-riassorbitivo attraverso l’inibizione selettiva del RANKL, determinando una marcata riduzione dell’attività osteoclastica. I dati clinici disponibili documentano una riduzione significativa del rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e dell’anca, associata a un incremento della densità minerale ossea (BMD) a livello della colonna lombare, dell’anca totale, del collo del femore e del radio. Il trattamento è inoltre correlato a una riduzione dei marcatori sierici del turnover osseo, a conferma dell’efficacia dell’inibizione del riassorbimento.

Gedeon Richter Italia è la filiale italiana di Gedeon Richter, società farmaceutica multinazionale con sede in Ungheria, che conta prodotti distribuiti in oltre 100 Paesi del mondo e quasi 13.000 dipendenti a livello globale. Dalla fondazione l’azienda è sempre stata al fianco dei clinici per la salute delle donne, con un portfolio completo di farmaci e prodotti innovativi per tutelare la loro salute e il benessere in ogni fase della vita, dalla contraccezione ai prodotti per il trattamento dell’endometriosi, dei fibromi uterini, dell’infertilità, dell’osteoporosi, dei disturbi del basso tratto genitale, fino alla linea dedicata alla menopausa.

Un elemento di particolare interesse clinico è rappresentato dalla dinamica temporale della risposta densitometrica. L’inibizione prolungata del riassorbimento osseo, osservata fino a dieci anni di trattamento con denosumab, si associa a un incremento continuo della BMD e a un favorevole rapporto rischio-beneficio nel lungo periodo. Questo andamento si distingue da quanto osservato con i bifosfonati, nei quali la risposta densitometrica tende a stabilizzarsi dopo 3–4 anni di terapia. I miglioramenti della BMD risultano clinicamente rilevanti, spiegando una quota significativa della riduzione del rischio di nuove fratture vertebrali e la maggior parte della riduzione del rischio di fratture non vertebrali.

Gli studi di comparabilità hanno dimostrato che JUNOD® presenta un profilo di efficacia, farmacodinamica e sicurezza equivalente a quello del denosumab originator nelle donne con osteoporosi in post-menopausa. La risposta in termini di incremento della densità minerale ossea e di soppressione dei marcatori di turnover osseo risulta sovrapponibile, confermando la solidità del processo di sviluppo del biosimilare e la qualità del prodotto. Tali evidenze consentono di integrare JUNOD® nei percorsi terapeutici dell’osteoporosi, nel rispetto delle indicazioni regolatorie e delle scelte cliniche individuali.

Con l’immissione in commercio di JUNOD®, Gedeon Richter Italia rafforza ulteriormente la propria proposta terapeutica nell’area dell’osteoporosi, estendendola alla prevenzione primaria e consolidando la prevenzione secondaria, ambito in cui l’Azienda è già presente con teriparatide Terrosa®. La disponibilità di un biosimilare del denosumab rende così possibile un percorso terapeutico sequenziale completo, finalizzato a mantenere nel tempo i risultati ottenuti in termini di densità minerale ossea e a ridurre il rischio di nuove fratture, accompagnando il paziente lungo le diverse fasi della malattia.

In questo contesto si inserisce anche la visione strategica dell’Azienda.

“L’introduzione di JUNOD® rafforza la nostra proposta nell’area dell’osteoporosi, rendendo possibile un approccio terapeutico completo e continuativo per i pazienti”, afferma Maria Giovanna Labbate, Amministratrice Delegata di Gedeon Richter Italia. “Il nostro obiettivo è favorire un accesso più ampio alle terapie, supportando i clinici nella costruzione di percorsi di cura efficaci e sostenibili nel tempo.”

Nel trattamento cronico dell’osteoporosi, l’aderenza terapeutica rappresenta infatti un determinante cruciale dell’efficacia clinica, soprattutto in una popolazione di pazienti spesso anziani e caratterizzati dalla presenza di comorbidità. Per supportare i clinici nella gestione continuativa delle persone in trattamento, Gedeon Richter ha sviluppato il Patient Support Program TPenso, che con l’introduzione di JUNOD® evolve in TPenso Plus. Il programma integra un call center infermieristico dedicato, servizi di home delivery e strumenti di reminder, con l’obiettivo di favorire la compliance e sostenere un’aderenza terapeutica ottimale nel lungo periodo.

Lo sviluppo e la produzione di JUNOD® avvengono interamente in Europa, nei centri di eccellenza di Gedeon Richter, a conferma dell’impegno nel garantire elevati standard qualitativi, scientifici e industriali lungo tutta la filiera. Un modello produttivo efficiente e sostenibile che contribuisce ad ampliare l’accesso alle terapie e a renderle disponibili per un numero sempre maggiore di pazienti, offrendo allo specialista del metabolismo osseo una nuova opzione terapeutica all’interno di un approccio strutturato e continuativo alla gestione dell’osteoporosi.

Qualità ossea: il ruolo del D-chiro-inositolo oltre la densità minerale

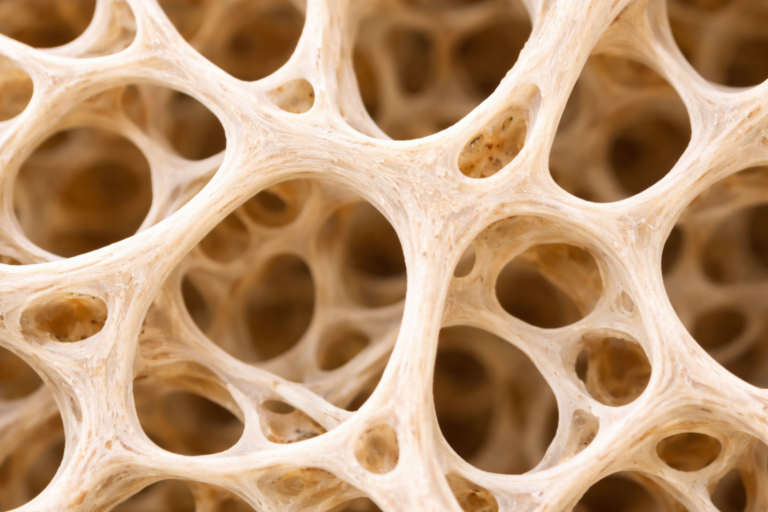

Quando si parla di salute ossea, il riferimento principale è spesso la densità minerale ossea (BMD), espressa dal T-score. Tuttavia, la resistenza dell’osso non dipende esclusivamente dalla sua quantità, che contribuisce per circa il 70%, ma anche dalla qualità ossea, responsabile del restante 30% della forza scheletrica (1).

Per qualità dell’osso si intende un insieme di caratteristiche strutturali e funzionali, tra cui la microarchitettura ossea, indicata con l’indice di trabecolarizzazione, il turnover osseo e la mineralizzazione, ovvero il contenuto di sali minerali della matrice ossea, con calcio e fosforo come principali componenti.

Osteoporosi metabolica

La qualità ossea può risultare compromessa in diverse condizioni di osteoporosi secondaria, in particolare quando associata a patologie endocrino-metaboliche, come il diabete mellito di tipo 2 (T2D), la sindrome metabolica (MetS) o anche come conseguenza dell’uso prolungato di alcuni farmaci, tra cui i glucocorticoidi.

Nei pazienti con insulino-resistenza, anche in assenza di una diagnosi conclamata di T2D, è stata descritta una correlazione positiva tra l’indice HOMA-IR (HOmeostasis Model Assessment – Insulin Resistance) e la BMD (2). Questo dato è coerente, con l’associazione tra insulino-resistenza e iperinsulinemia, considerando il noto effetto anabolico dell’insulina sull’osso e la sua capacità di stimolare la formazione ossea. Tuttavia, nonostante i valori di BMD siano relativamente conservati, questi pazienti presentano un rischio di frattura aumentato del 32% rispetto a soggetti non diabetici con osteoporosi (1).

Un ruolo chiave in questo apparente paradosso è attribuito all’iperglicemia cronica che favorisce la formazione dei prodotti avanzati della glicosilazione (AGEs). Questi composti si depositano sulle fibre di collagene dell’osso, compromettendone resistenza e flessibilità e determinando un peggioramento della qualità ossea, indipendentemente dalla densità minerale (3). Un basso controllo glicemico è inoltre associato a un aumento dell’escrezione urinaria di calcio, con possibile sviluppo di iperparatiroidismo secondario.

Il quadro si complica ulteriormente nei pazienti con MetS, in cui all’insulino-resistenza si associano altri fattori metabolici, tra cui l’adiposità viscerale. Se tradizionalmente, l’obesità è stata considerata protettiva per l’osso sia per il carico meccanico sia per l’aumentata produzione di estrogeni legata all’attività dell’aromatasi nel tessuto adiposo, oggi questa visione appare superata. In particolare, l’obesità viscerale è associata a rilascio di citochine proinfiammatorie che determinano uno stato di infiammazione cronica, in grado di alterare il turnover osseo, interferire con l’assorbimento intestinale di calcio e ridurre la sintesi del calcitriolo, favorendo una condizione di ipovitaminosi D.

Coerentemente con questi meccanismi, nei pazienti con MetS la qualità ossea, valutata attraverso il Trabecular Bone Score (TBS), risulta compromessa, indipendentemente dai valori di densità minerale ossea (4).

D-chiro-inositolo e qualità ossea: evidenze precliniche

In questo contesto si inserisce il D-chiro-inositolo, noto per la sua azione insulino-sensibilizzante, che ha mostrato un potenziale interesse anche in ambito osseo. Il D-chiro-inositolo ha dimostrato di ridurre la maturazione degli osteoclasti e di influenzare positivamente la densità minerale ossea (per approfondimenti si rimanda all’articolo dedicato). Evidenze precliniche derivanti da uno studio in vivo su un modello di osteoporosi diabetica suggeriscono potenziale coinvolgimento della molecola anche nei determinanti della qualità ossea (5).

Nel modello sperimentale, l’osteoporosi diabetica è stata indotta mediante ovariectomia bilaterale, per simulare il calo estrogenico post-menopausale, associata alla somministrazione di streptozocina, utilizzata per indurre iperglicemia attraverso il danno delle cellule β-pancreatiche. Il trattamento con D-chiro-inositolo ha determinato un recupero statisticamente significativo della percentuale di osso trabecolare femorale rispetto al gruppo non trattato (p<0,001). Inoltre, tale miglioramento è risultato associato a un aumento significativo del contenuto minerale di calcio e fosforo (p<0,05), due indicatori chiave della qualità ossea.

È importante sottolineare che, sebbene significativi, questi parametri non hanno raggiunto i valori fisiologici osservati nel gruppo di controllo sano, suggerendo un effetto di supporto piuttosto che di completo ripristino della qualità ossea.

Nel complesso, questi dati rafforzano l’attenzione verso la qualità ossea, suggerendo nuovi ambiti di ricerca sul ruolo del D-chiro-inositolo nel metabolismo dell’osso e la potenziale associazione con terapie farmacologiche convenzionali, nell’ottica di un approccio integrato alla gestione della patologia e al mantenimento della salute scheletrica.

Referenze

- Wang H. et al. Diabetes mellitus and the risk of fractures at specific sites: a meta-analysis. BMJ Open. 2019 Jan 3;9(1):e024067.

- Napoli N. et al. Effect of Insulin Resistance on BMD and Fracture Risk in Older Adults. J Clin Endocrinol Metab. 2019 Aug 1;104(8):3303-3310.

- Piccoli A. et al. Sclerostin Regulation, Microarchitecture, and Advanced Glycation End-Products in the Bone of Elderly Women With Type 2 Diabetes. J Bone Miner Res. 2020 Dec;35(12):2415-2422.

- Biamonte E. et al. Bone Health in Metabolic Syndrome-Is It a Neglected Aspect of Dysmetabolic-Related Diseases? J Clin Med. 2025 Aug 15;14(16):5785.

- Liu X. & Koyama T. D-Pinitol Improved Glucose Metabolism and Inhibited Bone Loss in Mice with Diabetic Osteoporosis. Molecules 2023, 28, 3870.

Articolo realizzato con il contributo non condizionante di LO.LI. pharma: