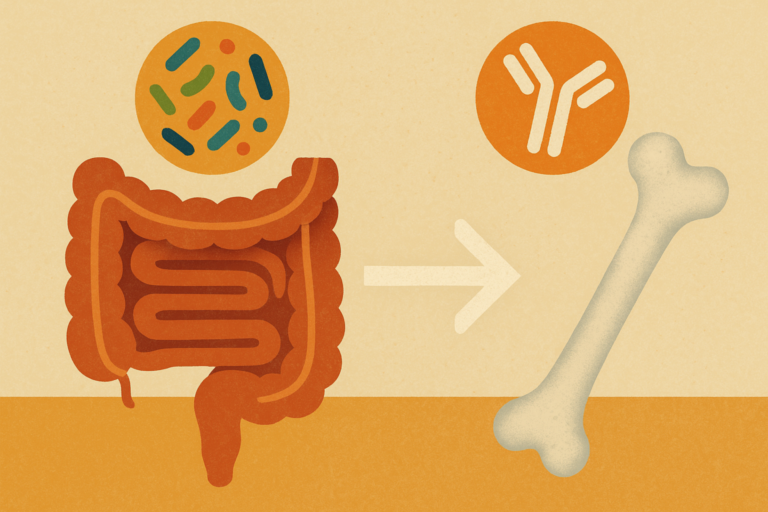

Tutti sanno quanto sia importante dormire per sentirsi lucidi, mantenere il buonumore o avere un sistema immunitario efficiente. Ma quanti sanno che dormire bene fa bene anche alle ossa? Negli ultimi anni, la ricerca ha messo in evidenza uno stretto legame tra qualità del sonno e salute scheletrica.

Insonnia cronica, apnee notturne e alterazioni del ritmo sonno-veglia (come accade nei turnisti o in chi viaggia spesso tra fusi orari) sono state associate a un maggior rischio di perdita di massa ossea, fragilità e osteoporosi.

Cosa succede durante il sonno?

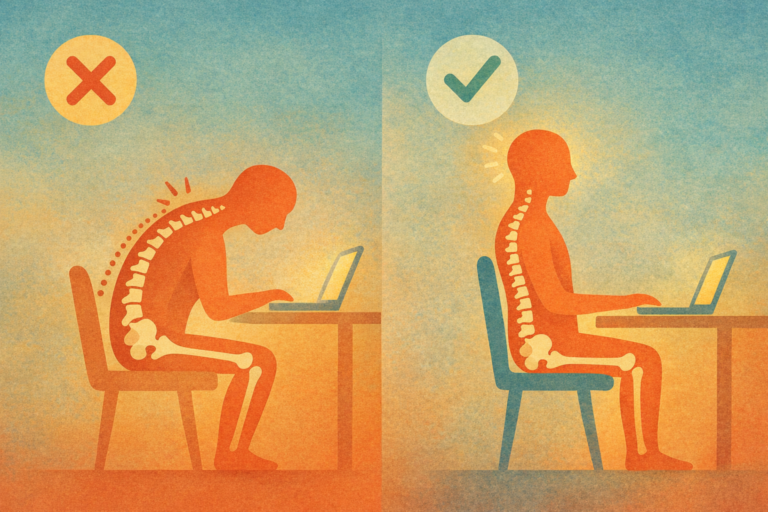

Il sonno non è un semplice “spegnere l’interruttore”. È un processo attivo, regolato da ormoni e meccanismi biologici complessi. Durante le ore notturne, infatti, il corpo si rigenera, e anche le ossa partecipano a questo rinnovamento.

In particolare:

- Si regola la secrezione del GH (ormone della crescita), che ha un ruolo importante anche per il tessuto osseo;

- Si equilibra il cortisolo, l’ormone dello stress, che se in eccesso può favorire il riassorbimento osseo;

- Si ristabilisce l’omeostasi del calcio e del fosforo, essenziali per il metabolismo osseo;

- Si attivano processi di riparazione cellulare, anche a livello del tessuto scheletrico.

Quando il sonno è disturbato

Disturbi del sonno frequenti o cronici possono rompere questo equilibrio. In particolare:

- Insonnia: chi dorme poco (meno di 6 ore per notte) ha un rischio maggiore di sviluppare osteopenia e osteoporosi;

- Apnee ostruttive del sonno: oltre a ridurre la qualità del sonno, le apnee possono aumentare l’infiammazione sistemica, peggiorando la salute ossea;

- Turni notturni o jet lag cronico: alterano i ritmi circadiani e la produzione ormonale, influenzando negativamente la densità minerale ossea.

In soggetti a rischio di fragilità (donne in menopausa, anziani, persone con malattie croniche), questi fattori possono accelerare la perdita ossea.

Un circolo vizioso

C’è di più. La relazione tra sonno e ossa è bidirezionale: non solo il cattivo sonno danneggia le ossa, ma il dolore osseo può peggiorare la qualità del sonno. Questo succede ad esempio nelle fratture vertebrali, nell’algodistrofia o nell’artrite.

L’insonnia cronica può aumentare la percezione del dolore e rendere più difficile affrontare un piano terapeutico efficace.

Cosa si può fare per dormire (e proteggere le ossa) meglio?

Ecco alcune buone pratiche per migliorare il sonno e, indirettamente, aiutare le ossa:

- Mantieni orari regolari: vai a dormire e svegliati sempre alla stessa ora;

- Cura l’ambiente notturno: la stanza deve essere buia, silenziosa e fresca;

- Evita cibi pesanti e alcol la sera;

- Limita l’uso di schermi prima di andare a letto;

- Fai attività fisica moderata, meglio al mattino;

- Espòrtiti alla luce naturale di giorno per sincronizzare il ritmo sonno-veglia.

Se i problemi persistono, parlane con il medico. Esistono percorsi specifici per valutare i disturbi del sonno e affrontarli in modo mirato.

Quando preoccuparsi

Rivolgiti a uno specialista se:

- Il tuo sonno è disturbato da tempo;

- Ti svegli stanco o con mal di testa;

- Rusi fortemente o hai pause respiratorie notturne;

- Hai dolore osseo notturno o frequenti risvegli per dolori muscolari o articolari.

Un’attenta valutazione può aiutare a identificare disturbi del sonno che impattano anche sulla salute scheletrica.