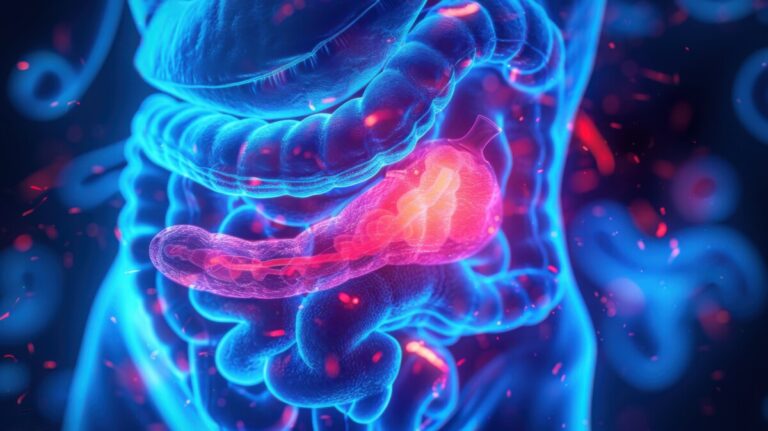

La colite ulcerosa (CU), Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI), è una condizione complessa e debilitante le cui implicazioni vanno oltre i sintomi gastrointestinali, influenzando significativamente la qualità della vita dei pazienti e perfino il metabolismo osseo. I medici sono quindi chiamati non solo a comprendere a fondo gli aspetti clinici, ma anche le sfide emotive che i pazienti affrontano quotidianamente. La campagna di sensibilizzazione “Voci di pancia” promossa da Lilly con il patrocinio di AMICI ITALIA, IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases) ed EFCCA (European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Association), mira a rompere il muro dell’imbarazzo, promuovendo un dialogo aperto tra pazienti e professionisti sanitari.

La relazione medico-paziente: oltre l’imbarazzo

“La colite ulcerosa (CU) colpisce in Italia più di 150.000 persone, con oltre 4.000 nuove diagnosi all’anno ed è in costante aumento in tutte le fasce d’età. Si tratta di una patologia ‘invisibile’ con sintomi invalidanti e imbarazzanti quali frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale che hanno un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica, con la conseguenza di portare alcuni pazienti a isolamento sociale e autostigma. In alcuni casi, la colite ulcerosa progredisce fino a un grado di malattia da moderata a grave, per cui sono necessari interventi terapeutici in grado di agire rapidamente nel contrastare i sintomi più invalidanti”. È quanto afferma Cristina Bezzio, Medico Gastroenterologo presso IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, IBD Unit e Membro del Direttivo di Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD).

“La colite ulcerosa (CU) colpisce in Italia più di 150.000 persone, con oltre 4.000 nuove diagnosi all’anno ed è in costante aumento in tutte le fasce d’età. Si tratta di una patologia ‘invisibile’ con sintomi invalidanti e imbarazzanti quali frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale che hanno un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica, con la conseguenza di portare alcuni pazienti a isolamento sociale e autostigma. In alcuni casi, la colite ulcerosa progredisce fino a un grado di malattia da moderata a grave, per cui sono necessari interventi terapeutici in grado di agire rapidamente nel contrastare i sintomi più invalidanti”. È quanto afferma Cristina Bezzio, Medico Gastroenterologo presso IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, IBD Unit e Membro del Direttivo di Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD).

Tuttavia oltre al trattamento farmacologico serve un supporto emotivo e un ambiente clinico privo di giudizi, dove il paziente possa sentirsi libero di fare anche le domande più intime.

La campagna “Voci di pancia” sottolinea l’importanza di rompere questo silenzio e il tabù associato alla malattia. Con strumenti come la Guida alla Conversazione e il Diario delle Emozioni, i pazienti possono trovare le parole giuste per condividere le loro esperienze con i medici, migliorando la comprensione reciproca. Mentre il decalogo delle Domande dell’Imbarazzo aiuta ad affrontare temi delicati come la sessualità e la genitorialità, facilitando un dialogo aperto e completo sulla gestione della malattia.

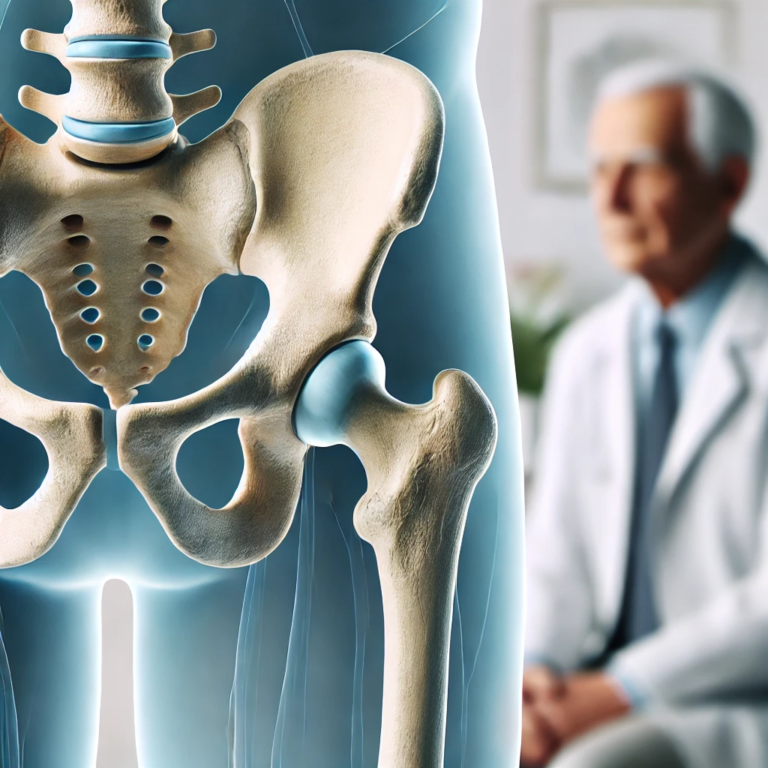

La Colite Ulcerosa e la Sfida del Metabolismo Osseo

Oltre ai sintomi gastrointestinali, la colite ulcerosa può avere un impatto negativo anche sul metabolismo osseo.

- Infiammazione Cronica: La CU è caratterizzata da un’infiammazione sistemica che, attraverso citochine come il TNF-α e l’IL-6, promuove il riassorbimento osseo, aumentando il rischio di osteoporosi. Questo processo avviene perché l’infiammazione stimola l’attività degli osteoclasti, le cellule che degradano il tessuto osseo, e sopprime quella degli osteoblasti, responsabili della formazione dell’osso[1],[2],[3].

- Malassorbimento di Nutrienti Essenziali: L’infiammazione intestinale può compromettere l’assorbimento di calcio e vitamina D, due nutrienti chiave per la salute ossea. La carenza di vitamina D, in particolare, può peggiorare la mineralizzazione ossea, rendendo le ossa più fragili[4],[5].

- Uso di Corticosteroidi: I farmaci utilizzati per il controllo della malattia, come i corticosteroidi, contribuiscono alla perdita di massa ossea. Questi farmaci riducono la formazione ossea e aumentano il riassorbimento, aggravando il rischio di fratture[6],[7].

- Ridotta Attività Fisica e Malnutrizione: La fatica cronica e il dolore associati alla CU spesso limitano l’attività fisica, ulteriore elemento che favorisce la perdita di densità ossea. Inoltre, i pazienti con colite ulcerosa possono sperimentare malnutrizione, che aggrava ulteriormente i danni alle ossa[8],[9].

Un approccio clinico integrato

Per i clinici, affrontare la colite ulcerosa non significa solo trattare i sintomi intestinali ma considerare, e quando prossibile prevenire, anche le complicazioni a lungo termine, come l’osteoporosi. Monitorare la densità ossea, integrare calcio e vitamina D, e incoraggiare un’attività fisica adeguata possono fare una grande differenza nella vita dei pazienti. Inoltre, un dialogo empatico e informato può aiutare i pazienti a superare il senso di isolamento e migliorare il loro benessere globale.

Per i clinici, affrontare la colite ulcerosa non significa solo trattare i sintomi intestinali ma considerare, e quando prossibile prevenire, anche le complicazioni a lungo termine, come l’osteoporosi. Monitorare la densità ossea, integrare calcio e vitamina D, e incoraggiare un’attività fisica adeguata possono fare una grande differenza nella vita dei pazienti. Inoltre, un dialogo empatico e informato può aiutare i pazienti a superare il senso di isolamento e migliorare il loro benessere globale.

“Con Voci di pancia – sottolinea Salvo Leone, Direttore Generale di AMICI Italia e Chairman della European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) – vogliamo rompere il silenzio e superare il senso di vergogna e imbarazzo che spesso accompagna la colite ulcerosa. È una condizione che va oltre il semplice disagio fisico, toccando profondamente la qualità della vita e i legami sociali, familiari e professionali di chi ne soffre. Parlarne è essenziale. Il dialogo aperto e informato con il proprio medico e con le persone vicine permette di affrontare la malattia in modo più sereno, di abbattere i pregiudizi e di ridare dignità a chi si sente isolato. Questa campagna non è solo un insieme di strumenti pratici, ma una porta verso la comprensione e l’empatia. Quando condividiamo le nostre storie e normalizziamo i sintomi, rendiamo più forte chi affronta ogni giorno questa battaglia invisibile. La consapevolezza e il coraggio di raccontarsi sono le chiavi per una vita migliore”.

Non da ultimo anche Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Lilly Italia, ha esplicitato le motivazioni che hanno spinto l’azienda a credere e sostenere il progetto: “Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’Associazione di pazienti AMICI Italia e delle Società scientifiche di riferimento per rispondere ai bisogni di salute delle persone che vivono con la colite ulcerosa, malattia infiammatoria cronica intestinale dai sintomi invisibili quanto invalidanti. Con questo progetto di sensibilizzazione siamo felici di ribadire il diritto alla salute di ognuno, sopra ogni cosa, con la volontà di incidere positivamente sul benessere a tutto tondo, che va oltre l’innovazione terapeutica. Alimentiamo nuove possibilità di dialogo in grado di migliorare la qualità di vita di pazienti e familiari”.

Bibliografia

[1] Epsley S, Tadros S, Farid A, Kargilis D, Mehta S, Rajapakse CS. The Effect of Inflammation on Bone. Front Physiol. 2021 Jan 5;11:511799. doi: 10.3389/fphys.2020.511799. PMID: 33584321; PMCID: PMC7874051.

[2] Kałużna A, Olczyk P, Komosińska-Vassev K. The Role of Innate and Adaptive Immune Cells in the Pathogenesis and Development of the Inflammatory Response in Ulcerative Colitis. J Clin Med. 2022 Jan 13;11(2):400. doi: 10.3390/jcm11020400. PMID: 35054093; PMCID: PMC8780689.

[3] Kaur A, Goggolidou P. Ulcerative colitis: understanding its cellular pathology could provide insights into novel therapies. J Inflamm (Lond). 2020 Apr 21;17:15. doi: 10.1186/s12950-020-00246-4. PMID: 32336953; PMCID: PMC7175540.

[4] Ulitsky A, Ananthakrishnan AN, Naik A, Skaros S, Zadvornova Y, Binion DG, Issa M. Vitamin D deficiency in patients with inflammatory bowel disease: association with disease activity and quality of life. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011 May;35(3):308-16. doi: 10.1177/0148607110381267. PMID: 21527593.

[5] Ali T, Lam D, Bronze MS, Humphrey MB. Osteoporosis in inflammatory bowel disease. Am J Med. 2009 Jul;122(7):599-604. doi: 10.1016/j.amjmed.2009.01.022. PMID: 19559158; PMCID: PMC2894700.

[6] Canalis E, Mazziotti G, Giustina A, Bilezikian JP. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathophysiology and therapy. Osteoporos Int. 2007 Oct;18(10):1319-28. doi: 10.1007/s00198-007-0394-0. Epub 2007 Jun 14. PMID: 17566815.

[7] Kobza AO, Herman D, Papaioannou A, Lau AN, Adachi JD. Understanding and Managing Corticosteroid-Induced Osteoporosis. Open Access Rheumatol. 2021 Jul 2;13:177-190. doi: 10.2147/OARRR.S282606. PMID: 34239333; PMCID: PMC8259736.

[8] Ratajczak AE, Rychter AM, Zawada A, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I. Nutrients in the Prevention of Osteoporosis in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. Nutrients. 2020 Jun 6;12(6):1702. doi: 10.3390/nu12061702. PMID: 32517239; PMCID: PMC7352179.

[9] Engels M, Cross RK, Long MD. Exercise in patients with inflammatory bowel diseases: current perspectives. Clin Exp Gastroenterol. 2017 Dec 22;11:1-11. doi: 10.2147/CEG.S120816. PMID: 29317842; PMCID: PMC5743119.

Il numero di BoneHealth esplora i progressi della ricerca e le sfide cliniche nella gestione delle patologie ossee. Dalla prevenzione dell’osteoporosi alla gestione delle fratture da fragilità, il magazine offre un quadro aggiornato e approfondito per specialisti e operatori sanitari.

Il numero di BoneHealth esplora i progressi della ricerca e le sfide cliniche nella gestione delle patologie ossee. Dalla prevenzione dell’osteoporosi alla gestione delle fratture da fragilità, il magazine offre un quadro aggiornato e approfondito per specialisti e operatori sanitari.